自宅付近の川西市・猪名川町付近には阪急バスの大きな路線網がある。

今回は未乗5区間に加え、行ってみたかったラーメン屋と鉄道模型ショップを巡る欲張り旅である。

第1区間 差組大橋ープロロジスパーク猪名川1

第2区間 日生中央駅(伏見台1丁目経由)伏見池公園前

第3区間 山下駅ー平野駅

第4区間 畦野駅(大和循環)畦野駅

第5区間 (平野駅)陽明小学校前ーけやき坂口(清和台中央)

自宅付近の川西市・猪名川町付近には阪急バスの大きな路線網がある。

今回は未乗5区間に加え、行ってみたかったラーメン屋と鉄道模型ショップを巡る欲張り旅である。

第1区間 差組大橋ープロロジスパーク猪名川1

第2区間 日生中央駅(伏見台1丁目経由)伏見池公園前

第3区間 山下駅ー平野駅

第4区間 畦野駅(大和循環)畦野駅

第5区間 (平野駅)陽明小学校前ーけやき坂口(清和台中央)

WOOの取材で夢洲へ行ってきた。

行程は以下の通り

自宅→(阪急バス)→川西能勢口 …A

川西能勢口→(阪急)→大阪梅田 …B

梅田→(大阪メトロ)→本町→夢洲 …B

夢洲→(徒歩)→舞洲

舞洲→(大阪シティバス)→西九条 …C

西九条→(JR)→弁天町 …D

弁天町→(JR)→大阪 …D

大阪梅田からは往路と同じ

今回のタイトルである支払い方法が、行末のA~Dの記号ごとに異なっている。

もちろん少なくまとめることも出来るのだが、今回は割引キャンペーンがあったことや様々な方法を試したくて、あえて分けてみた。

まずAはいつものhanicaによるバス乗車である。

次にBである。ふだんならPiTaPaで乗車している部分だが、今回クレジットカード決済を利用してみた。30%バックのキャンペーンがあるためだ。

こちらは対応している改札機が少なく、近づかないと対応機かどうか分からない。以前、QRコード乗車を試したときと同様に不便を感じた。

またICカード系と比べて認識・決済の反応がかなり遅いので、この件も注意が必要である。

Cの大阪シティバスは、普通にPiTaPaで乗車。

最後にDのJR部分は、昨年作ったモバイルICOCAをいれたスマホで決済。

決済方法の増加は、万博等で外国人の利用増が予想されるためであろう。

今はまだ試行段階なのかもしれないが、クレカやQRコードに対応する改札機の増加と、反応速度の向上は必要であると感じた。

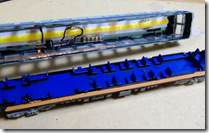

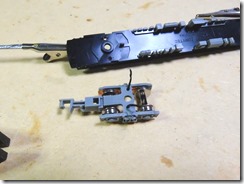

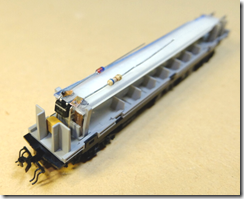

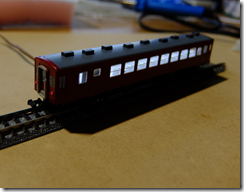

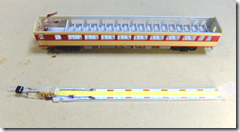

鉄コレ車両の改造第2弾である。

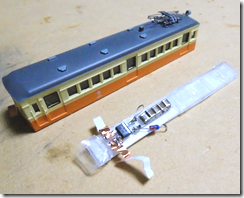

今回は20m級車両である富士急3100系に室内灯と前照灯を組み込んでみる。

下回りは…

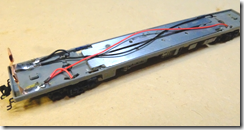

前回同様、台車・床板穴開けで床板側面まで電気を引く。

車内側は…

車内内側を黒く塗るのも前回同様。今回は前照灯をつけるので、先頭部は特に念入りに黒塗りした。

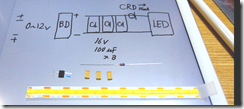

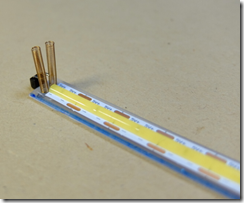

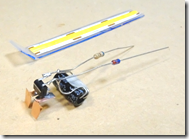

定番のブリッジダイオード・定電流ダイオード・コンデンサをLEDテープライト(COBタイプ)につなぐ。

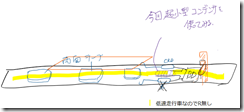

これまで1mmプラ板を切り出しパーツを取り付けていたが、今回の車両は天井が外せないようで、横から照明が見えてしまうほど天井が低い。そこで直接テープライトを屋根に貼り付けることにして、テープライトの基盤(線路でいうと犬走りのようなスペース)にパーツを取り付けることにした。

|

|

|

|

| だいぶ馴れてきた | 今回もチップコンデンサ(47μF×5) | 初の天井直づけ | イイ感じに光っている |

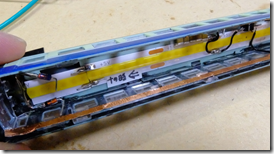

つぎにヘッドライトである。今回、富士急3100系を生け贄にした理由はこのヘッドライトのデザインにある。

ヘッドライトが大きく、車体から直接生えている形だったので、作業がしやすそうだからだ。

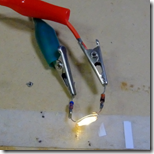

今回新たに用意したのは、麦級サイズのLED、そしてスイッチングダイオード(普通の一方向ダイオード)。

1.8mmピンバイスで穴を開ける

室内灯はブリッジダイオードで整流していたが、前照灯はその回路とは別回路(集電は共用)なので、整流用に新たにダイオードが必要である(定電流ダイオードには整流機能は無い)。10mAの定電流ダイオードとスイッチングダイオードを麦級サイズのLEDの前後に繋ぎ、車両先頭上部にはめ込み(ボンド接着)、銅テープで給電した。進行方向をしっかりと確認して接続しないと間抜けなことになってしまうので注意だ。

|

|

|

| テスト | 組み込み | 無事に点灯 |

光漏れ対策がたいへんだが、一応成功。

尾灯も点灯させたいところだが、今のところ、そこまでは手が回らない。

そして今回も接触不良は改善されず、室内灯・前照灯ともに派手にちらつく。うーん、集電部分はかなりの修正が必要なようだ。

一方で走行面では車両が大きいためか、ウェイトを入れたためか、まぁ走りは問題無いレベルになった。

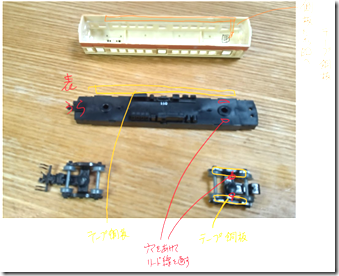

まったく集電機構のない鉄コレ車両の改造にチャレンジ。

いきなり一軍車両に組み込む自信は無いので、ずっと陽の目を見なかった日立電鉄モハ2230で試作してみることにする。

下準備として、両側板窓と屋根裏が一体化している透明パーツを取り外す。照明のために屋根スペースを利用するためだ。

窓の部分はクリアファイルを切り出して貼り付ける。透明なプラ窓よりこちらの方が少し車内が見えにくくなりイイ感じになった。

またその前に本体内側を黒色で塗る。これは車体が薄いので室内灯の光が透けるからだ。

| 試作1号 内側を黒塗りしないと 全体がぼやーと明るくな  る る |

|

さて集電側は…

台車の内側にテープ銅板(0.1mm厚…これでも厚い方)を貼り、車輪を挟む部分をピンバイスで穴開けをして車輪を取り付ける。

台車と床板に穴を開け、台車の銅板と床板を結ぶ配線コードを通す。台車側は半田付け、床板側は銅板テープで固定する。

これで線路の電気が床板まで来たことになる。

|

|

|

| 配線用の穴開け | 車輪からの集電板とコード | コードの先は床板側面に貼り付け |

次に車内側は…

定番のブリッジダイオード・定電流ダイオード・コンデンサをLEDテープライト(COBタイプ)につなぐ。

今回は低速走行しか考えられない車両なので、コレまで接続していた抵抗は使用していない。

また80系気動車や50系客車のように電解コンデンサを隠すスペースが無いので、小型のチップコンデンサ(47μF)を5つ使用した。

こいつは小さくまた極性も無いので便利なのだが、タンタルチップコンデンサと同様、故障時にショートモード(通電してしまう)になるようで、知らずにトラブルの原因になりがちである。完全に配線の確認をして後付けでつける方が間違いないと学んだ。それと電解コンデンサと違って、電圧が高いときは蓄電能力が極端に減るらしい。今回はローカル線車両であるので、規定電圧(25V)の精々30%位であろうから問題ないと思う。

|

|

|

| こんな風に組み込んでしまうと トラブったとき、大変。 |

第2弾は、コンデンサセットを分離した。 |

最後に、床板まで来ている電気を車内側に取り込むために、床板側面と車内側面両方に銅板テープを貼り、天井の照明へ導く。

|

|

| 一応、完成。 |

理論上はOKなのだが、走行中の振動で床板と側板の間に隙間が空くのか、はたまた車輪からの集電板に問題があるのか接触不良が多発する…

そしてコンデンサもろくに働いていないような…。

また車輪の転がりが極端に悪く、台車の動きもスムーズではなく、小さなカーブをクリアできない。

ということで第1弾は実用には至らなかったが、多くの経験と示唆を得て終了。

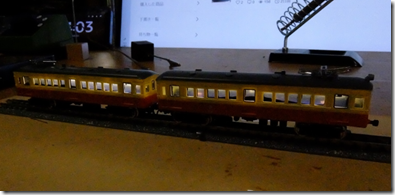

鉄道模型の半固定レイアウトを設置して2シーズン目を迎え、大分安定した走行が楽しめるようになってきた。

鉄道模型の半固定レイアウトを設置して2シーズン目を迎え、大分安定した走行が楽しめるようになってきた。

オレンジ色の照明も購入しており、日が暮れてからも夕景の雰囲気を楽しめる。

そうなると次は車両への室内灯設置である。

ネットを見ると先人がさまざまなアプローチを試みている。まとめると…

・照明本体はテープLEDを使う

COB(Chip On Board)タイプが光が均一で良い

鉄道模型の電圧は最大12Vだが5V電圧用のLEDを使う

(12V用は電圧が低い時=低速時に光らない)

・電気は線路から取る(車両内に電源は不要)

線路から車両内までの電気の引き込みは、車両のメーカーや販売時期により様々

鉄道模型は+-が入れ替わるので、ブリッジダイオードで極性を固定する

・電圧が高いときは明るすぎるので、電流を調整するために

抵抗やCRD(定電流ダイオード)をつける

・集電不良に対応するため、コンデンサをつける

などなど、知らないことだらけだったのだが、自分でも工作できそうだ。

昨年の年末から、国内の電子部品メーカー、Amazonやアリなどから部品を買いそろえた。

テープLED、ブリッジダイオード、集電スプリング(トミックス車両用)、銅板(Kato車両用、工作汎用)、タンタルチップコンデンサ・電解コンデンサ・超小型セラミックコンデンサ、抵抗、定電流ダイオード、極細リード線…etc

|

|

|

| 買いそろえた部品 | 最初の頃の試作品 | 試行錯誤中 |

LEDテープをCOBタイプにしたり、抵抗の代わりに定電流ダイオードにしたり、タンタルチップコンデンサを普通の電解コンデンサに変えたりと試行錯誤を繰り返す。

コンデンサは電解コンデンサが一番安定するのだが、組み込むスペースが無い場合は、超小型のセラミックコンデンサを複数つなげて使用する。

|

|

|

| 50系(トミックス)は 床下までは電気が来ている |

スペースが少ないので タンタルコンデンサを組み込む |

50系客車(トミックス)は、それなりに新しい製品なので、床下までの電気が来ていて床にコイルを通す穴も開いている。そのため作業は楽である。

|

|

|

| 左からブリッジダイオード・ タンタルコンデンサ・定電流ダイオード ・LEDライト |

電解コンデンサは大きいが、 容量が大きく安定する |

キハ80系は集電機能が無い旧製品 |

手持ちのキハ80系(KATO)はかなり古い製品で、車軸までしか電気が来ていない。

そのため、極細リード線と銅板で床上へ電気を引き込む。一方でトイレや乗務員室、調理室など窓がない部分が多いので、電解コンデンサを隠すことができた。

試行錯誤しながら2編成・12両に車内灯を設置した。費用は1両あたり200円程度である(定電流ダイオードとコンデンサが高い)。

苦労するのは、老眼で細かい部品が見えない点。そしてブリッジダイオードの脚がとにかく脆くすぐに折れてしまうこと。どのくらい脆いかというと、紙製の弱い両面テープの粘着力よりも弱い力で折れてしまうほど。折れたら作業がやり直しになるので、ブリッジダイオードは最後にハンダ付けすることにした。

さて、このあとも順次、室内灯を設置していく。問題は鉄道コレクションのように、まるで集電機能が無い車両だな…。

5年前のコロナ騒動で急速に発展した自宅スタジオ化

https://www.ma-2.com/blog1/2020/5893/

今やZOOM会議用(飲み会?)でしかないのだが、現時点での環境を記してみる。

場所こそ違え、当時と同じ机にPC、マイク、複数のスマホを利用したカメラは変わっていない。

場所こそ違え、当時と同じ机にPC、マイク、複数のスマホを利用したカメラは変わっていない。

変化したのは、モニタが増えて大型化したこと、背景のグリーンバックが緑色のカーテンに変わったことくらいだろうか。

(ただし、このカーテンも当時、グリーンバック用に購入したものだった。)

あとスマホカメラ化のアプリが、「iriun webカメラ」というアプリに変わった。

同じwifi環境にあるだけで、スマホからの画像がPCアプリに表示される。

4台まで使用できるので、先日のWOO集会では鉄道模型の走行シーンも背景として取り入れることができた。

スマホ側にPro版(1100円)を入れると、PC側からズームやカメラの切り替え、ライトのONOFFなどの調整が行える。これは便利。

web会議用には、「OBS Studio」を用いて、カメラやロゴ、背景動画などをミックスしている。

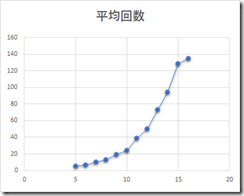

3つの当選枠を10人が欲しがり、じゃんけんで決することとする。

じゃんけんの回数は何回くらい必要になるだろうか?

この解答を数学の確率に求めると…

一度で決まる確率は計算で求められるが、例のように当選枠が3人で、枠より勝者が多ければ再度その人数でじゃんけんとなるし、枠より少なければ残りの枠を賭けたじゃんけんが始まる…3人に絞る作業に必要な場合分けが多すぎて現実的ではない。さらにじゃんけんには引き分けがあり、10人もいれば引き分けがかなり増えてくる。

そこでPCを用いた統計である。

右図の[総人数]・[選ぶ人数]・[試行回数]を入力してボタンを押すと、試行回数だけじゃんけんを繰り返してくれる。結果が[平均]と必要回数別の帯グラフに返ってくる。

当然ながら人数が多くなるほど引き分けが増えるので、必要な回数はうなぎのぼりとなる。

200回試行の結果

総人数を5~16人まで 選ぶ人数は3人とした。

| 人数 | 必要回数 | 計算時間 | 人数 | 必要回数 | 計算時間 |

| 5 | 5回 | 24秒 | 11 | 39回 | 64秒 |

| 6 | 7回 | 25秒 | 12 | 50回 | 78秒 |

| 7 | 10回 | 28秒 | 13 | 73回 | 107秒 |

| 8 | 13回 | 32秒 | 14 | 94回 | 132秒 |

| 9 | 19回 | 35秒 | 15 | 129回 | 176秒 |

| 10 | 24回 | 46秒 | 16 | 135回 | 185秒 |

計算時間は、このじゃんけん試行をPCにさせたときの時間である。ほっとけば計算してくれるとはいえ、人数が増えると時間もけっこう掛かる。

計算時間は、このじゃんけん試行をPCにさせたときの時間である。ほっとけば計算してくれるとはいえ、人数が増えると時間もけっこう掛かる。

15人以上になると上限の試行回数を超えてしまうものもあるので、本当の必要回数や時間はもっと大きいのかもしれない。

いずれにしても、大人数でじゃんけんをすることにはたいへん時間が掛かることは分かる。王様じゃんけんや少ないモノ勝ちじゃんけん等を用いて、ある程度人数を絞ってからじゃんけんをすることをオススメする。

ようやく涼しくなってきたなと思ったら、もう冬の寒さである。

今年は秋が短かったなぁ。

そんな中でも旬を迎えた食物は季節を感じさせてくれる。

今回記すのはサツマイモと柿についてである。

サツマイモは色々と品種があって迷うが、この記事を書くに当たり調べたところ、味と食感という2つのベクトルがあることが分かった。

甘い<>あっさりと、ねっとり<>ホクホクの2つある。

しかしながらそれをチャートにすると甘い・ねっとりとあっさり・ホクホクという2象限にほぼ比例状に品種が並ぶことが分かった。

ふだん良く購入するシルクスイートや紅はるかは、ともに甘い・ねっとり系であった。

調理はコンベクショントースターに放り込むだけである。大きさによるが40~50分加熱すると、ねっとりと甘い焼き芋ができあがる。

食べたいサイズに切って、スプーンで内側をくりぬくように食べる。皮は固くなっているので、ほぼほぼきれいに食べることができる。

柿は好きなのであるが、皮を上手にむけないので敬遠していた。しかし最近は安いスーパーで投げ売りされている「熟れすぎて売れ残っている」商品を買ってくるようになった。

ずばり皮は剥かない。包丁で十字に切り開き、これまたスプーンですくって食べる。

とろっとろの完熟なので砂糖より甘い。今の砂糖が使われるお菓子が広く流通する江戸時代より前には、今の果物を菓子と呼んでいたようだ。

古来から日本にあったであろう柿は伝統的な菓子だったのだろう。

間違い探しのようだが、長岡京付近の2つの路線図、上が今年の8月のもの、下が11月のものである。

2024年9月末をもって、JR山崎駅から阪急東向日へ向かう鉄道並行路線が廃止された。この80/82番路線については前のエントリーでも存在意義の薄さについて記述したが、早々になくなってしまった。まぁ乗っておいて良かった。また向日町にある二つの鉄道駅の停留所名に「駅」が付くようになった。

さて、この地区で唯一乗車していない免許試験場前へ向かう12番路線に乗りに行くことにする。WOOの各自取材で京阪電鉄のプレミアムカーに乗りに行くついでだったので、スタートは京阪淀駅となる。

/////////////////////////