3つの当選枠を10人が欲しがり、じゃんけんで決することとする。

じゃんけんの回数は何回くらい必要になるだろうか?

この解答を数学の確率に求めると…

一度で決まる確率は計算で求められるが、例のように当選枠が3人で、枠より勝者が多ければ再度その人数でじゃんけんとなるし、枠より少なければ残りの枠を賭けたじゃんけんが始まる…3人に絞る作業に必要な場合分けが多すぎて現実的ではない。さらにじゃんけんには引き分けがあり、10人もいれば引き分けがかなり増えてくる。

そこでPCを用いた統計である。

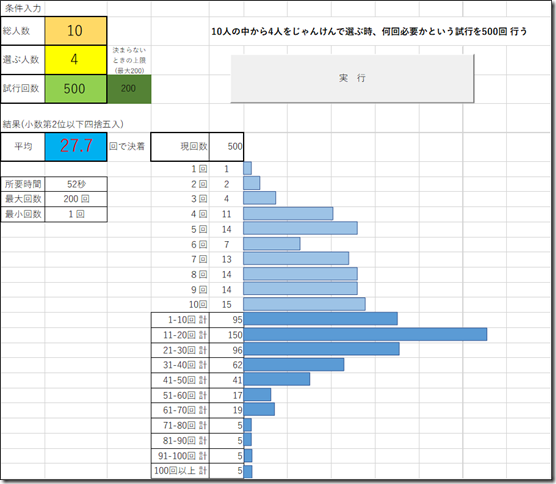

右図の[総人数]・[選ぶ人数]・[試行回数]を入力してボタンを押すと、試行回数だけじゃんけんを繰り返してくれる。結果が[平均]と必要回数別の帯グラフに返ってくる。

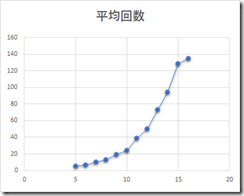

当然ながら人数が多くなるほど引き分けが増えるので、必要な回数はうなぎのぼりとなる。

200回試行の結果

総人数を5~16人まで 選ぶ人数は3人とした。

| 人数 | 必要回数 | 計算時間 | 人数 | 必要回数 | 計算時間 |

| 5 | 5回 | 24秒 | 11 | 39回 | 64秒 |

| 6 | 7回 | 25秒 | 12 | 50回 | 78秒 |

| 7 | 10回 | 28秒 | 13 | 73回 | 107秒 |

| 8 | 13回 | 32秒 | 14 | 94回 | 132秒 |

| 9 | 19回 | 35秒 | 15 | 129回 | 176秒 |

| 10 | 24回 | 46秒 | 16 | 135回 | 185秒 |

計算時間は、このじゃんけん試行をPCにさせたときの時間である。ほっとけば計算してくれるとはいえ、人数が増えると時間もけっこう掛かる。

計算時間は、このじゃんけん試行をPCにさせたときの時間である。ほっとけば計算してくれるとはいえ、人数が増えると時間もけっこう掛かる。

15人以上になると上限の試行回数を超えてしまうものもあるので、本当の必要回数や時間はもっと大きいのかもしれない。

いずれにしても、大人数でじゃんけんをすることにはたいへん時間が掛かることは分かる。王様じゃんけんや少ないモノ勝ちじゃんけん等を用いて、ある程度人数を絞ってからじゃんけんをすることをオススメする。