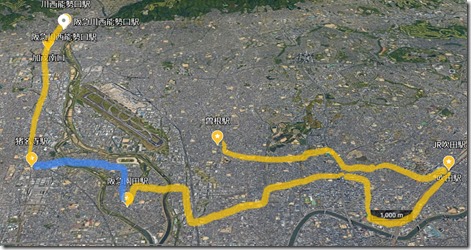

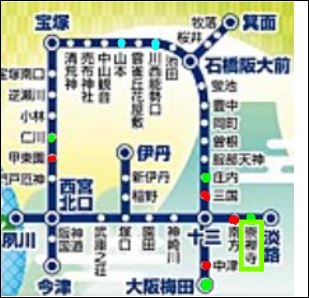

バス旅の第二回。今回は有馬温泉から三宮・阪神国道を通って六甲山の周りをぐるっと一周の旅。

川西池田駅からJRに乗り宝塚へ向かう。今回は新緑を楽しむべく宝塚から山手に向かうバスに乗ってみようと思ったため。電車に乗っている間に有馬温泉へ向かうことに決定。

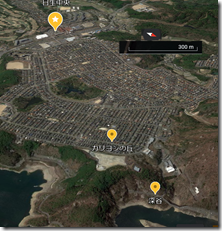

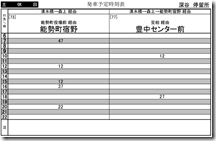

宝塚から有馬温泉まで直行すると、定期で乗れる480円区間を超えてしまうので、刻むことにする。ラッキーなことに有馬温泉行きと同じ区間を走る読売ゴルフ場行きがあったので、名塩小学校前まで乗ることにする。この読売ゴルフ場行き、実は一日に2便しかないレア便であった。

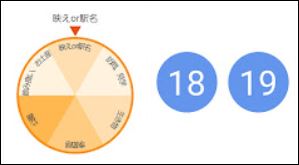

|

読売ゴルフ場行きは一日に2便 |

発車直後に老夫婦が運転士に「これは有馬温泉に行くのか」と尋ねた際、運転手が小馬鹿にしたような返答をしたのがとても気になった。運転士は途中で降りて次のバスに乗るようなアナウンスもせず、老婦人の方から尋ねてようやく「そうだ」と答える。不親切である。

名塩小学校前バス停の向かいには名塩和紙学習館があった。ここ名塩は和紙の名産地である。館長とおぼしき人が水を撒いていたので少し話をする。和紙の生産と水の質は関係ないとの事。むしろ原材料の樹木の繊維に、泥などを入れて色付けや虫除けなどにしていたので、そちらの方が重要だと聞き取る。後で調べてみると四種類の土を原料の雁皮に漉き込んだ泥入り雁皮紙が名塩和紙の特徴とのこと。

ほどなく有馬温泉行きが来る。先ほど途中下車した老夫婦も乗っていた。

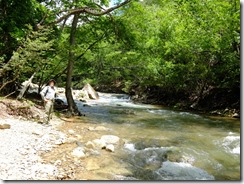

バス旅であるが、青空と新緑を眺め、窓からの空気から春の陽気を感じる。今はこの時期の晴れも五月晴れと称して差し障りない(本来は、梅雨の中休みの晴れ間のことを五月晴れと言う)。

有馬温泉はさすがに観光地で家族連れやカップルなども観光客が多く賑わっていた。足湯に行ったが、けっこう人が多く浸かることができず、ぶらぶらと散策をして炭酸せんべいの切れ端詰め合わせを買う。もう一度足湯に寄ったが、やはりほぼ満席で諦める。これにて観光終了。独り身にとって賑やかな観光地は少し眩しすぎる。

この後であるが、宝塚に戻るのもつまらないので、六甲を抜けて反対側の神戸へ向かおうと思う。この時点で時刻は11時。

有馬温泉から三ノ宮へは710円。定期券の特典である環境お出かけ割を使えば、100円で乗ることができる。しかし今回は時間もあったし、あえて3回に刻んで知らない場所を探訪しようと思う。

まず昼食も兼ねて大きな街であろう谷上へ向かう。途中、神戸電鉄が並走するが無人駅ばかり。また本数も少ないためだろうか走っている列車の姿を見る事はなかった。三角屋根のこぢんまりとした駅舎で目を引いたのは神鉄六甲駅。阪急の六甲駅と六甲山を挟んで陰陽の関係にある。まぁ間違えることはあるまいが。ちなみに1984年5月5日、阪急の六甲駅で山陽電車(当時乗り入れ)が信号を無視して阪急電車と衝突する事故があった。あれからほぼ39年かぁ。

谷上駅は大きな駅だが、残念ながら駅構内には食事をする場所がなく、バスの車窓から見たスシローへ行く。次のバスまで時間がなかったので急いで食べる。

次は箕谷へ向かう。ここではバスの営業所が違うのか、箕谷まで乗ったバスと三宮へ行くバスではバス停の案内からして全く別扱いとなっている。路線図すら別々になっている。同じ阪急バスなのだからその辺は統一してほしいところである。箕谷では50分の待ち時間があったのだが、目の前に消防署がある以外は特に何もない。周りを散策してリサイクルショップとマルハチスーパーに寄る。そこでも大してすることもなくバス停に戻る。ただ新緑が美しく、建物の影だったので暑くもなく、風も心地よく、快適にぼーっと過ごす。

実谷から三宮までのバスはほとんど新神戸トンネルを潜っているだけで終わる。

神戸・三ノ宮は都会すぎて人酔いする。このあと西宮へ向かう阪神バスのバス停がどこにあるか全くわからない。バス停を探すだけでも右往左往する。

途中、ダンジョンへの入り口のような地下道の入り口があって面白かった。

国道2号線の歩道側の工事のため、歩道とバス乗り場が離れており、艀(ハシケ)のようになっている。

阪神バスは国道2号線をひた走る。約1時間のロングドライブである。これで220円とはすごいね。

阪神バスは運転が荒い。スピードを出す上にバス停前後では急停止・急発進。黄色信号もけっこうブッチ系だ。イメージとしてはJRの新快速のよう。いや阪神電車のジェットカーか。また乗車音がピーーーーーとクラクションを長押しされたような不快な音で、さらにドアが閉まると低音のビーと、こちらも不快な音で気に障る。ふだん乗っている阪急バスとの違いに驚きである。

国道沿いの同じような光景を眺めつつ、阪神西宮駅に着く。阪神電鉄の駅になじみはないのだが、ここは西宮戎へ行く時に来たことが2度ほどある。ぶらぶらと駅構内の商店を眺めて、次のバスに乗る。次は阪神尼崎行きである。これも先程のバス同様に、国道沿いの似たような景色を眺めつつ、ウトウトする。

阪神尼崎からは川西能勢口方面へ戻る。途中でバスに乗りかけたおじいさんが倒れていて、乗客が気づき、自分も含めて助けに行く。以前、母が歩道橋上で倒れた時に周りの人が助けてくれたことに恩返しができたような気がした。情けは人の為ならず、である。

途中マンダイスーパーで買い物をするため加茂南口で降りる。次のバスまでの間の20分で買い物をし、川西能勢口行きのバスに乗り、この旅を終了とする。