» 旅行のブログ記事

この夏、職場のある猪名川町にある3カ所の観光?施設に行ってきた。

その1 蕎麦打ち体験

道の駅にある「そばの館」にて。

http://www.eonet.ne.jp/~eki-inagawa/sobauchi.html

一鉢2100円で、何人でも参加できる(私は娘二人と3人で体験した)。

道具やエプロンなど全て貸していただけるので、手ぶらでOKである。

5人前ほどのそばができあがり、基本は持ち帰りだが、追加500円でその場で食べることもできる(何人分でも500円)。

その2 木喰仏の見学

猪名川町天乳寺にて、木喰上人が残した木彫りの仏像を見学する。

木喰上人とは、穀物も食べない木喰という修行を修めた僧の総称らしい。そのひとり木喰明満上人さんが諸国放浪の途中に立ち寄って、仏像をつくっていったとのこと。wikiにも載っている。住職の話によると、伝承では、かなりの大男で、酒と温泉を愛する旅人であったらしく、親しみを感じた。

|

|

|

|

その3 多田銀銅山の坑道見学

教員の理科部会の研修として、九州大学と島根工科大学の先生に連れて行っていただいた。

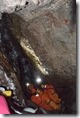

公開していない坑道の一つに入った。膝を抱えてぎりぎり通れるようなところもあり、鉱脈と無関係の場所は本当に最小限の大きさしか掘っていないのだと分かった。時代によって技術の変化もあり、掘り方も違うということもよく分かった。昨年、一人で研修目的で行ったときは、看板からしか学べなかったわけだが、専門の先生に付いてお話を伺えたのは得難い体験だったと思う。

|

|

|

|

これは後世の坑道 |

マムシ… |

日帰りで岡山へドライブ旅行に行ってきた。

市内のコインパーキングに止めて、岡山電気軌道の一日乗車券を購入、実は岡山電軌に乗るのは初めて。サクッと全路線を制覇した(といっても2系統だけだが)。

中納言電停あたりが、S字カーブになっており、なかなかデンジャラスであった。またこの電停はキビ団子のお土産で有名な老舗和菓子店「広栄堂」があり、中でお茶と和菓子をいただいた。

岡電はたま駅長で有名な和歌山電鉄の親会社であり、たま駅長をモチーフにした「たま電車」が一両走っている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 動画にしてみました ↓↓↓ |

| https://youtu.be/WRWzRLzQ1F0 |

こどもの日だが将来のリタイヤ時の練習も兼ね夫婦2人でお出かけ。

行き先は養父市にある天滝(てんだき)。日本の滝百選に選ばれている名瀑である。

宝塚の自宅から県北方面へ行くときは、宝塚ICを使わず、西谷を抜けて舞鶴道へ入るのが正解である。とくに行楽シーズンは宝塚IC付近が渋滞する(定番の宝塚西トンネルだけでなく、ICの出入り口も渋滞する)ので、山中のドライブの方がよほど楽しい。今回は往復とも三田西ICから高速を使った。高速代金を節約したければ、猪名川町・西峠を経て丹南篠山IC、またはそのまま地道で春日ICまでいけば、無料の豊岡自動車道につながる。

途中多少の渋滞とトイレ休憩を含めても二時間半で到着。

所属団体「鉄道研究会WOO」の会報誌『OH!WOO!!』が今年で30周年を迎える。

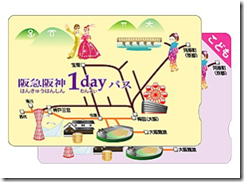

30周年を記念した次回の会報誌のテーマが「30駅めの取材」だったので、「阪急阪神1dayパス」の範囲内で、30駅ごとに乗り降りをしてみた。

ちなみに「阪急阪神1dayパス」とは、阪急電鉄全線・阪神電車全線・神戸高速全線が乗り降り自由で1,200円というもので、今回のように乗ったり下りたりを繰り返すにはもってこいのチケットだ。

30駅めの設定は、桃太郎電鉄というゲーム内に出てくる「リニアカード(現在地から30駅進めるカード)」の設定に従うことにする。つまりぐるっとループすることはできるが、行き止まりでの往復には使えない…ということだ。乗り継ぎに関しては、阪急と阪神の両社がつながる神戸高速鉄道の「高速神戸」駅、そして「梅田」駅と「今津」駅を同じ駅として扱うことにする。また厳密に30駅を実践するため、各駅停車のみ乗車することにする(急行・特急等は各駅停車区間のみ使用する)。さて朝の8時から日暮れまでの約11時間、上記のルールで乗り降りを実施してみた。

日曜日の午後から天気が良くなってきたので急遽,小旅行へ。

半日で行けるところは限られているので車で1時間程度の福崎へ行くことにした。元は生野銀山に行くつもりで、その立ち寄り地程度のつもりだった。留守番の子どもたちには「生野に行くの!」とシャレを言って出かけた。だが福崎だけで十分に見るものがあったので、けっきょく生野には行かなかった。

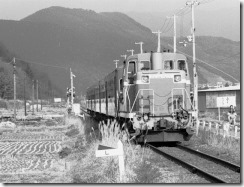

さて私ごとだが、今年50歳になる。今年はいままでの半生を振り返る旅をしたいとも思っていたので、福崎という地は格好である。というのは、福崎は40年ほど前に私の父の会社が研究所をつくり、父がその初代所長として単身赴任した地なのだ。何度も車で連れて行ってもらった。研究所の近くには播但線の線路があり、そこで列車の撮影をしたり、父の単身赴任先を拠点として福崎駅から方々に出かけたりしたものだ。

さて私ごとだが、今年50歳になる。今年はいままでの半生を振り返る旅をしたいとも思っていたので、福崎という地は格好である。というのは、福崎は40年ほど前に私の父の会社が研究所をつくり、父がその初代所長として単身赴任した地なのだ。何度も車で連れて行ってもらった。研究所の近くには播但線の線路があり、そこで列車の撮影をしたり、父の単身赴任先を拠点として福崎駅から方々に出かけたりしたものだ。

そして「青春18のびのびきっぷ」が発売された1982年3月、事件が起こった。詳しくは拙筆「青春18のびのびきっぷのお話」をご覧いただきたい。まぁかんたんに書くと偽造キップ扱いをされて、その後、私をモチーフにしたかのような「青春18キップ」の宣伝看板が掲げられたということだ。

そして「青春18のびのびきっぷ」が発売された1982年3月、事件が起こった。詳しくは拙筆「青春18のびのびきっぷのお話」をご覧いただきたい。まぁかんたんに書くと偽造キップ扱いをされて、その後、私をモチーフにしたかのような「青春18キップ」の宣伝看板が掲げられたということだ。

事件当日に福崎駅で撮影した写真→

学年末試験期間の土曜日。朝一番に車のコーティングのメンテナンスを行い、そのままお出かけ。

行き先は淡路島。目的はうずしおの見学と震災記念公園の訪問だ。どちらも家族旅行で行ったことのあるところだが、もう10年ほど前になるので、新しい発見もあるかもしれない。

まず、「うずしお」について。うずしおは、太平洋側と瀬戸内側とを結ぶ鳴門海峡の潮流によって生じるものだ。潮流が生じる理由は、明石海峡を通って淡路島をぐるりと回ってくる満潮が、すでに干潮になっている太平洋側に流れ込むことで生じる(干潮も同じ)。だからうずしおの観察は一日の潮位差の大きい大潮の日(新月や満月の前後)を狙うことが大事である。

まず、「うずしお」について。うずしおは、太平洋側と瀬戸内側とを結ぶ鳴門海峡の潮流によって生じるものだ。潮流が生じる理由は、明石海峡を通って淡路島をぐるりと回ってくる満潮が、すでに干潮になっている太平洋側に流れ込むことで生じる(干潮も同じ)。だからうずしおの観察は一日の潮位差の大きい大潮の日(新月や満月の前後)を狙うことが大事である。

201708追記 太平洋側と瀬戸内側の干満差は、淡路島東を回る潮というより四国西をぐるっと回ってきた潮との差という新説ありです。

また1日に4回ある時刻的なピークも大事である。さらに観潮船の職員の方に聞いた話では天候も重要で、天候が悪い日は波なのか渦なのか分からなくなるらしい。この日は前日が旧暦の一日(つまり新月)なので、渦潮の観察に適した大潮である。こ の日のピークタイムは8時前と14時前であり、お昼過ぎを目指して行くことにする。もちろん天気も良好。ということで、この日はすべての条件を満たした観潮日和である。

の日のピークタイムは8時前と14時前であり、お昼過ぎを目指して行くことにする。もちろん天気も良好。ということで、この日はすべての条件を満たした観潮日和である。

10時過ぎに宝塚インターに入り、中国道・山陽道・徳島道と進む。明石海峡大橋までのルートは二通りあるが、阪神高速北神戸線を通るより山陽道を通る方が若干安い。ちなみに明石海峡大橋は現在通行料が900円にディスカウントされている。

1時間半ほどで淡路島の南端・淡路島南インター。

ほどなくうずの丘大鳴門橋記念館に到着。~全国ご当地バーガーフェスタ1位グランプリ受賞~の「淡路島オニオンビーフバーガー」を食べ、うずしお科学館へ。500円という入館料ほど学ぶものが無いのは残念。3Dめがねをかけてみる映画も10年前と全く同じだった。鳴門海峡の地形と潮流を再現した立体模型も変わらないが、これは唯一、一見の価値はあるものと言えよう。

ほどなくうずの丘大鳴門橋記念館に到着。~全国ご当地バーガーフェスタ1位グランプリ受賞~の「淡路島オニオンビーフバーガー」を食べ、うずしお科学館へ。500円という入館料ほど学ぶものが無いのは残念。3Dめがねをかけてみる映画も10年前と全く同じだった。鳴門海峡の地形と潮流を再現した立体模型も変わらないが、これは唯一、一見の価値はあるものと言えよう。

201708追記 リニューアルされていて一見の価値ありになりました。

その後、うずしお観潮クルージング船ヘリオスの乗り場へ。これも車で5分ほどで到着。

うずしお観察の観潮船は淡路島側と鳴門側で何社かあるが、このヘリオスは最も小規模で、定員24人である。10年前に乗ったのも同じで、今回もここにしたのは小さな船の方が小回りが利き、うずしおに接近できるからだ。ただ客が集まらないと出港しないのは、6月に行った香住の遊覧船と同じ。今回はあらかじめ電話しておいたので、13時に出港の便があることが分かり、それにあわせて行動を決めた。本当は灘黒岩水仙郷に行ってから14時くらいの船を予定していたのだが、その時刻に他の予約がないとのことで水仙見物の方をあきらめた。

うずしお観察の観潮船は淡路島側と鳴門側で何社かあるが、このヘリオスは最も小規模で、定員24人である。10年前に乗ったのも同じで、今回もここにしたのは小さな船の方が小回りが利き、うずしおに接近できるからだ。ただ客が集まらないと出港しないのは、6月に行った香住の遊覧船と同じ。今回はあらかじめ電話しておいたので、13時に出港の便があることが分かり、それにあわせて行動を決めた。本当は灘黒岩水仙郷に行ってから14時くらいの船を予定していたのだが、その時刻に他の予約がないとのことで水仙見物の方をあきらめた。

伊毘の港に行ってみると先に二人、あとから二人、そして私と計5名だけの参加であった。一人1500円である。一人でも4000円でチャーターできるらしいので、まぁペイはできているのだろうけど…。

さて、港を出て5分ほどで大鳴門橋の下へ到着。前日は大荒れだったらしいが、この日はべた凪。小さな船だが支えなしで立っていられるほどだ。さすがに渦に近づくと手すりを持たないと怖かったが、撮影は全く問題なくできた。

瀬戸内側から太平洋側へ流れる南流の時間帯である。右の写真では手前の波立っている部分が太平洋側で干潮、奥の暗い部分が瀬戸内側で満潮、目で見て分かるくらい潮位に差がある。この差が時速20キロの潮流となり、その流れと周囲の動かない水との摩擦で渦ができるのだそうだ。

瀬戸内側から太平洋側へ流れる南流の時間帯である。右の写真では手前の波立っている部分が太平洋側で干潮、奥の暗い部分が瀬戸内側で満潮、目で見て分かるくらい潮位に差がある。この差が時速20キロの潮流となり、その流れと周囲の動かない水との摩擦で渦ができるのだそうだ。

約30分のクルージングであった。これで1500円は安いと思う。

その後は北淡町の震災記念公園へ。

こちらもできた頃に行って以来、久々である。

断層によって敷地内にひびが入ったコンクリートつくりの住宅が公開されていたり、震度7体験コーナーができていたりと、こちらは展示内容が更新されていて、けっこう時間をかけて見学した。

断層によって敷地内にひびが入ったコンクリートつくりの住宅が公開されていたり、震度7体験コーナーができていたりと、こちらは展示内容が更新されていて、けっこう時間をかけて見学した。

最後に家族へのお土産を購入し、レストランで「淡路島牛丼」を食べた。淡路島牛丼は淡路牛・淡路島タマネギ・淡路米と地元食材を使った最近売り出し中のメニューである。昼食の淡路島オニオンバーガーもこの淡路島牛丼も、当然ながら注文してから作るので時間がかかる。ハンバーガーや牛丼というとファストフードの典型であり、安い早いというのが当たり前のように感じていただけに、それなりの代価を払い、注文してから「待つ」ということに、改めて「これが普通である」ということに気づかされた。

最後に家族へのお土産を購入し、レストランで「淡路島牛丼」を食べた。淡路島牛丼は淡路牛・淡路島タマネギ・淡路米と地元食材を使った最近売り出し中のメニューである。昼食の淡路島オニオンバーガーもこの淡路島牛丼も、当然ながら注文してから作るので時間がかかる。ハンバーガーや牛丼というとファストフードの典型であり、安い早いというのが当たり前のように感じていただけに、それなりの代価を払い、注文してから「待つ」ということに、改めて「これが普通である」ということに気づかされた。

上娘が珍しくどこか行きたいというので、天橋立へ。

舞鶴若狭道路が福知山から冬タイヤ規制のため、チェーンを巻いて走行。しかし除雪が完璧だったので、乗りごこちが悪い。また50km/hの低速走行はスタッドレスタイヤの他車にとって迷惑である。冬タイヤ規制も除雪状況をみて柔軟に対応して欲しいと思う。

大江インターから先は通行止めということで、けっきょく地道に下り、この段階でチェーンも外した。天橋立までノーチェーンでも全く問題なかった。

時間はチェーンの脱着や低速走行があったものの3時間ほどで到着。夏場なら2時間半くらいだろうか。

知恩寺・文殊堂にて扇子型おみくじ。

その後、昼食をとり、レンタサイクルで天橋立を渡って対岸へ。帰りはセットのモーターボート。

おやつに「智恵の餅」

その後、天橋立ビューランドへ。行きはモノレール、帰りはリフト。セットで850円だが、あらかじめHPで割引チケットをダウンロードしておけば700円。

ビューランドは小さな遊園地だが、なかなか楽しめた。

股のぞきやかわらけ投げは対岸の傘松公園と同じだが、小さな観覧車・ゴーカートと一緒にアーチェリーも楽しめる。HPでは確認していたが、まさかこんなところで本格的なアーチェリーができるとは驚きである。

帰りは、チェーンをつけてのろのろ走るのもイヤだったので、福知山まで地道。そこから舞鶴道を使って2時間あまりで帰った。

さて、日本三景に数えられる天橋立について。砂州という堆積地形である。

この地形の成因は以下の通り。写真右手奥からの湾内の沿岸流と左手から注ぐ野田川がぶつかることで互いの流れが打ち消され、両方から運ばれてきた土砂が堆積する。そこに地震による隆起が加わり、海面上に姿を現したとされている。

二日目スタート。まずは城端線。これも30年前に乗ったはずだが、ほとんど覚えてない。

0538高岡ー城端0631

二日目は若干時程にゆとりがあったことと天気が回復したので、途中下車の旅を楽しむことにする。

0638城端ー越中山田0648

終点・城端駅では駅前をさっと見て、折り返しの列車に乗る。そして次の駅、越中山田駅で下車。

「かいにょう」と呼ばれる屋敷林を見てみたかったので降りてみた。

「かいにょう」と呼ばれる屋敷林を見てみたかったので降りてみた。

屋敷林以外は取り立てて見るものもなく、駅のまわりをぶらぶらする。それなりに撮る対象は見つかるものだ。

秋の訪れを感じさせる虫の声と、残暑を語る蝉の声が、交互に聞こえる。

線路まわりの雑草とか、小さな花畑とか、ヘルメットをかぶって懸命に自転車を漕ぐ中学生とか、田んぼのにおい、屋敷林を揺らす風、こういった日本中に見られるごく当たり前の風景がなにか嬉しい。学生時代、日本全国の鉄道を回っていた頃から変わらないものがある。

一方で現代の列車はほとんど冷房化されていて、列車に乗っているだけでは、熱さやにおいなど土地の空気とふれあいこともなく、通り過ぎてしまう。それではあまりに「リアルなのにバーチャル」っぽいので、今回の旅では散策や途中下車は積極的にしたいと思っている。特急や新幹線では味わえない、スローだが実感を伴う旅である。

0708越中山田ー高岡0754

高岡に戻り、次の目標は「万葉線」であるが、昨日乗った氷見線と小矢部川を挟んで並行している区間がある。その間にできた橋を渡って万葉線に入ることにして、まず氷見線に乗る。ついでなので雨晴駅まで行き、本日2回目のプチ途中下車の旅とする。

0808高岡ー雨晴0829

14分の間に改札を出て、構内のコンビニで朝食と昼食を買う。コーヒーも買う。最近コンビニのドリップコーヒーが旨くて良い。高校生の乗る車内でコーヒーとサンドイッチを食う。

雨晴(あまはらし)駅を下車、乗っていた列車が氷見を折り返してくる間の27分間の途中下車である。

雨晴駅と越中国分駅の間には「義経岩」というものがあり、義経一行が道中でにわか雨を逢い、弁慶が大岩を持ち上げて雨宿りをしたという伝説がある。「雨晴」という地名もこの伝説からきたものらしい。地名の由来となる観光資源なのになぜか駅前の案内板にはその表記がなかった。

0856雨晴ー伏木0903

伏木駅から小矢部川にある「如意の渡し」跡を見る。ここは義経一行が渡し船を乗る際に、捕縛令が出されていた義経と見破られそうになったところを、家来の弁慶が扇で義経を叩き、身分を隠したという逸話の場所である(勧進帳などでは安宅の関になっている)。

伏木駅から小矢部川にある「如意の渡し」跡を見る。ここは義経一行が渡し船を乗る際に、捕縛令が出されていた義経と見破られそうになったところを、家来の弁慶が扇で義経を叩き、身分を隠したという逸話の場所である(勧進帳などでは安宅の関になっている)。

現在は小矢部川を渡る万葉大橋ができたため、この渡し船は5年前に廃止されている。写真は伏木川の渡船場跡。

渡船場の近くから取り付き万葉大橋を渡る。所々に大伴家持の歌碑がある。これは大伴家持が国守として5年間この地に滞在し、300種を越える和歌を詠んだ(越中万葉と呼ばれる)ことに由来する。これから乗る「万葉線」も大伴家持がらみのネーミングである。

ここからすぐの場所に万葉線・中伏木駅がある。

0948中伏木ー越ノ潟1007

もと加越能鉄道、現在は第3セクターの万葉線初乗車。これで終点の越ノ潟駅まで行って、帰ってくる作戦である。土日であれば、富山新港を渡った反対側にある富山ライトレールに接続するバスがあるのが、この日は平日のため、いったん高岡駅に戻るしかない。

ちなみに1966年までは越ノ潟駅ー富山駅を結ぶ富山地方鉄道射水線があった。つまり高岡と富山はぐるっと富山港をめぐる形で繋がっていたということだ。しかし富山新港開削により、越ノ潟駅から先が海になってしまい、この区間は廃止となった。そして1980年に富山側の全線が廃線となった。現在では越ノ潟駅から対岸へ富山県営の渡船(無料)がでている。また新湊大橋によって繋がっている。

2012年開通の新湊大橋。自動車道路の下に歩行者通路がある。この歩行者通路へ行くための無料エレベーターが写真のコンクリート部分にある。富山新港の眺めが良く面白いので何度も往復してみた。

2012年開通の新湊大橋。自動車道路の下に歩行者通路がある。この歩行者通路へ行くための無料エレベーターが写真のコンクリート部分にある。富山新港の眺めが良く面白いので何度も往復してみた。

今回はこのまま駅に戻ったが、歩いて橋を渡って反対側から渡船で戻ってくれば良かった。

…と思ったのだが、越ノ潟駅に戻ってみると、架線ハイブリッド列車の試乗会に出くわした。本来は事前申し込みが必要なものだが、空きがあるとのこと。しかもこの日が最終試乗日とのこと。高岡に戻るのが少し遅くなるので考えたが、まぁ富山ライトレールは乗れなくても良いかと思い(これも30年前に国鉄富山港線時代に乗っているので)、乗せてもらうことにした。

1052越ノ潟ー米島口1120

架線ハイブリッド車とは、普通の電車のように架線から集電して走行するが、車内のバッテリにも充電し、バッテリだけの走行も可能な車両だ。この車両は鉄道総研のもので、万葉線を使ってテスト走行しているとのこと。途中の米島口駅までの間に一通りの説明があり、あとは質疑応答の時間。バッテリを満充電すれば万葉線なら1往復半は走行できるとか、バッテリで走るメリットとして、メンテナンスがたいへんな交差点などでの架線を無くすことができるとのこと。架線を無くす云々は全てハイブリッド車にしないと実現できないことだが、ラッシュ時など列車が混み合っている場合にバッテリで走れることもメリットとのこと。普通のユニトラムより高価になり、重量も2t増しとなったりするが、フル走行すれば5~10年で元が取れるとのこと。

乗り鉄としては、車内の多くを占めるバッテリや高運転台が邪魔をして、景色が見えにくいことが残念だったが、最新の試験車両に乗れたことは大いに嬉しかった。

1125米島口ー高岡1156

米島口で試乗は終わり。ちなみに米島口駅前に万葉線の本社や車庫がある。

米島口で試乗は終わり。ちなみに米島口駅前に万葉線の本社や車庫がある。

米島口から高岡駅停留所までが、この列車の最後の試乗会。ここでも余裕で空きがあり乗せてもらう。

1221高岡ー富山1239

再び青春18きっぱーとなり、JRで富山駅へ。ぶらり途中下車の旅を楽しんでいたので、富山ライトレールは単純往復する時間しかなくなってしまった。しかも乗り継ぎ5分。しかも富山駅は新幹線工事で駅舎南口までものすごく時間がかかる…。下車後ダッシュで南口を目指す…。なんとか間に合いそう…。

しかし何ということか、私は富山ライトレールを富山地方鉄道と勘違いしていた。富山駅南口を出た瞬間に間違いに気づいた。北にある富山港を目指す富山ライトレールは…そりゃ北口だわ。もうこの段階で、南北に大きく分断された富山駅を縦断する気力も時間も無く、この駅で高山本線の列車が発車するまでの1時間を過ごすことになった。あぁこんなことなら、高岡からの列車で急いでおにぎりを食べるんじゃなかった…。駅前のどんぶり屋のショーケースに飾られた「白エビ丼」や「きときと鮨」などが恨めしい。お土産屋で「雷鳥の里」を買って、夕食となるおにぎりなどを買って、することもないので、早々に高山本線のホームにならぶ。まぁこれは結果的には良かった。高山本線の猪谷行きのディーゼルカーは2両編成、けっこうな乗車率になったからだ。

1354富山ー猪谷1451

この区間も高校生の頃、神岡線に乗りに行って以来なので30年以上ぶり。

1508猪谷ー美濃太田1844

猪谷駅からの列車は3時間26分、この旅一番のロングランである。途中からけっこう席が埋まり、足が窮屈だった。

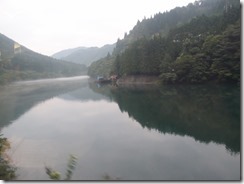

実は高山本線猪谷以南は乗ったことがあると思い込んでいたが、どうやら初乗車だったようで、新鮮な車窓が楽しめた。かなりの長時間、川と平行に走る。前日までけっこうな雨が降ったのでダムが放流していて水量が多い。岩を跳ねるような急流の景色あり、ダムの上流では鏡のような湖面に発生した霧がうっすらとただようような景色あり、山の谷筋を利用した水力発電所ありと、見所が満載。窓にカメラをへばりつけるようにして撮影を続けた。

途中、踏切内への侵入があったとかで10分以上の遅れが生じた。当初のアナウンスでは10分接続の岐阜行きには接続しないとのことだったが、延着待ちをしてくれていた。美濃太田から先はそれなりに列車の本数もあるので、一本遅れても帰宅に影響が出るようなことはないが、これが最終乗り継ぎであったりすると冷や汗ものである。良すぎる接続というのも考え物であるかな?

1854美濃太田ー岐阜1931

1944岐阜ー米原2035

東海道本線に入り、列車の本数も両数も増え、比例して列車を利用する人も増える。アーバンである。外は真っ暗となり、することもない。だが、きょうびスマホがあるので、することには事欠かない。

2054米原ー尼崎2225

米原からは12両編成の新快速。相変わらず遅い時間でも混んでいる。

2227尼崎ー川西池田2244

尼崎からの普通列車、これも混んでいる。今回の旅で唯一着席できなかった列車となった。