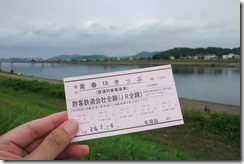

青春18切符を利用して、北陸地方へ行ってきた。

北陸地方にした理由は2つ。

北陸地方の私鉄やJRローカル線も30年以上乗っていないこと、もう一つは来年の北陸新幹線の開業である。

北陸新幹線開業とともに北陸本線は県ごとの第3セクター会社となり、JRではなくなってしまう。つまり青春18切符を利用することができなくなるということだ。訪れるにはこの夏がラストチャンスである。ということで富山県高岡を中心とした北陸本線&青春18切符の旅となった。

早朝、雨の中を川西池田駅まで歩く。

0522 川西池田ー大阪0544

0555 大阪ー京都0628

0631京都ー近江今津0735

京都駅からは湖西線、昔の新快速電車の117系が当時のカラーで走っている。

ゆとりを持って家を出たので、予定より一本速い列車に乗れた。このことで近江今津駅で38分の待ち時間が生じたので駅前を散策する。近江今津は有名な「琵琶湖周航の歌」のご当地であり、資料館がある。また琵琶湖に浮かぶ竹生島への観光船乗り場がある。時刻が早いだけにどちらも営業前であった。

駅前のコンビニでホットコーヒーを買い、駅の待合室で飲む。

0813 近江今津ー福井0944

2両編成の電車が入線すると同時に乗車する。あとから京都から来た列車の乗客で満員となったので、一本早い列車に乗れたことは、今津駅前の散策とともに座席確保というメリットもあった。

0948福井ー金沢1125

1136金沢ー七尾1302

福井駅4分、金沢駅11分、七尾駅6分と近年JRのローカル線同士の接続がたいへん良いように思う。一方で休憩や食料の調達に困ることがあり、先を見通した行動が必要である。今回は近江今津駅でお茶などを補給しているので安心である。

北陸本線・津幡駅から七尾線に入る。ここは初乗車である。

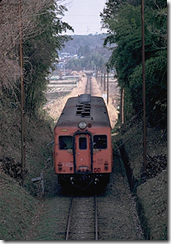

(1枚目)七尾線に限らず、今回の旅の中心地・高岡周辺で乗った列車はラッピング列車が多かった。

(2枚目)途中の千路駅前の雑貨屋。昔ながらのたたずまいで、途中下車しようかと逡巡したくらい。

1308七尾ー穴水1347

七尾駅からはのと鉄道七尾線に入る。ちなみに七尾駅と次の和倉温泉駅の間はJR西日本とのと鉄道の共用区間である。この区間はJRの普通列車は走っていないので、のと鉄道の列車に乗るしかない。料金は通しで乗る場合は、JR線として扱うことになっており、青春18切符で乗車した場合も、この区間の料金は不要(のはず、実際は終点の穴水駅で精算したときに和倉温泉から乗車した料金になっていたので、そう解釈している)。

穴水駅にて、アニメ「花咲くいろは」のラッピング列車。途中の駅で鉄道ファンでもなさそうな若者が何人もカメラを構えていたのは、このせいだったかと納得。思えば一昨年の伊豆急行でも「夏色キセキ」というアニメとのコラボ列車があった。アニメの舞台をあえて現代の地方に置き、「聖地巡礼」と称するアニメファンを呼び込むという戦略はなかなかのもの。地方の再発見という意味では「男はつらいよ」シリーズなど映画の手法の現代版とも言えるが、地元や鉄道会社とのタイアップという点で進化していると言えよう。

ちなみにアニメの件だけでなく、訪問地のいろいろな情報をその場で調べることができるタブレット端末というのはほんとうに便利なものである。今回はスマホとミニタブレットの2つ(どちらもMVNOのSIM入り)を携行した。

穴水駅は、昔の国鉄のジャンクション。ここから蛸島まで61kmの能登線と輪島まで20kmの輪島線がでていた。残念ながらどちらも乗車したことはなく、第3セクター化ののち廃線となってしまった。若いうちに乗っておけば良かった…。今思えば、若い頃は走行写真も撮っていたので、七尾線を含め能登半島の3路線を全て乗って撮ってとなると一日では済まないことから敬遠したのだろう。また北陸ワイド周遊券では乗れず、能登半島の追加券(G券)を買わなくてはいけなかったというのも、貧乏な学生には敷居が高かったのかもしれない。

穴水は折り返しの列車を見送って駅前散策をする。めぼしい観光地は1時間では無理そうだったので、喫茶店で食事・休憩。外に出ると晴れ間がひろがってきていて初めての日差しを感じる。そして帽子を忘れたことに気づく。

1508穴水ー七尾1549

(1枚目) この地方独特の「ボラ待ちやぐら」…観光保存用

1600七尾ー津幡1709

1712津幡ー高岡1736

今回の旅の中心地・高岡駅に到着。とりあえず明日乗る予定の万葉線やホテルの場所を確認する。

写真は万葉線のアイトラム「ドラえもん列車」

1811高岡ー氷見1839

(1・2枚目) 雨晴駅付近の車窓 (3枚目) 30年ほど前に撮影した同地点の写真

1846氷見ー高岡1916(泊)

1日目終了。お泊まりは駅前のビジネスホテル。