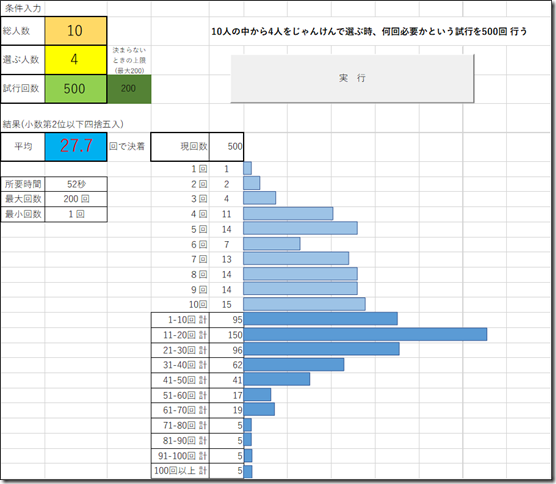

前回の同名エントリは こちら

今回は「ファンの音がうるさい」という異常の解消から派生したあれこれである。

ファンが起動から終了までずーと全開で止まらない状態になってしまった。

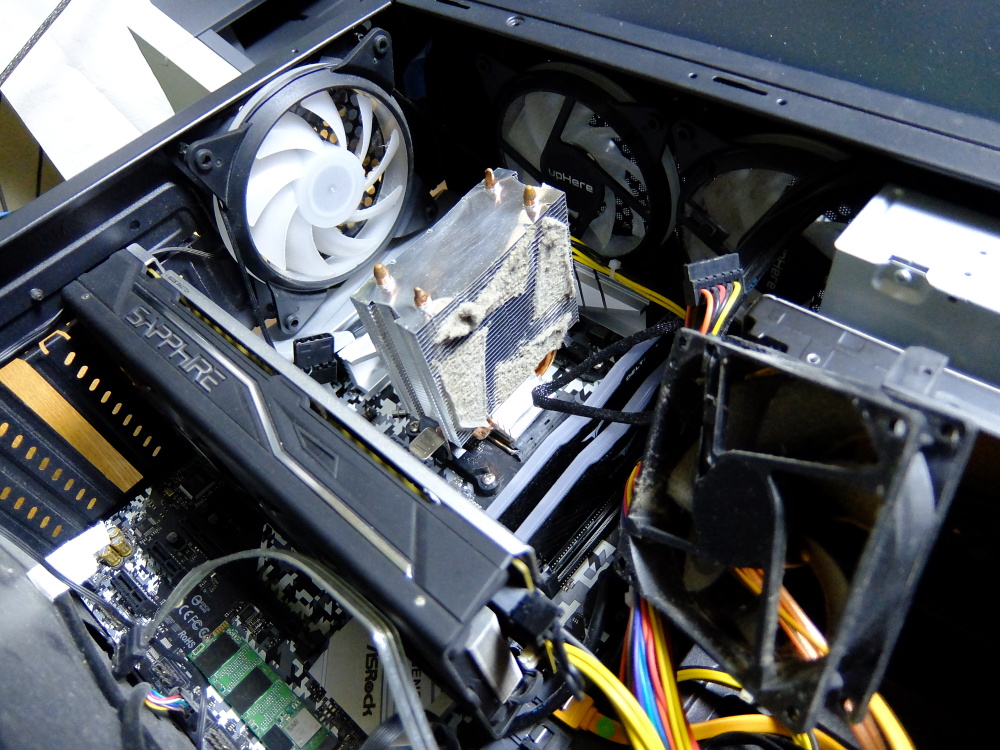

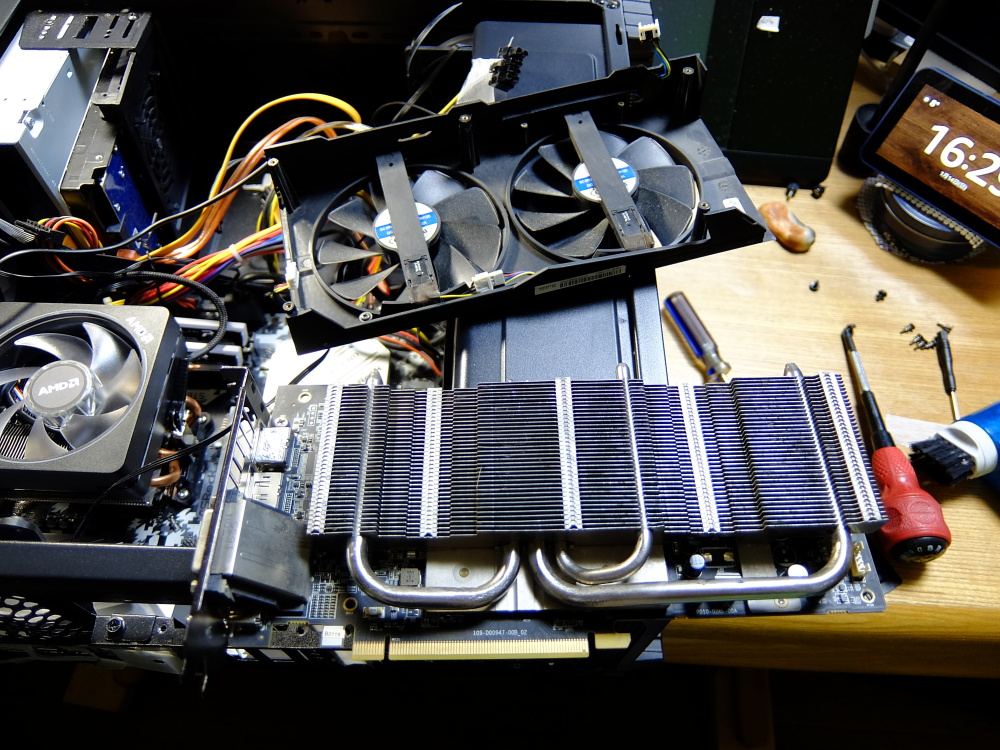

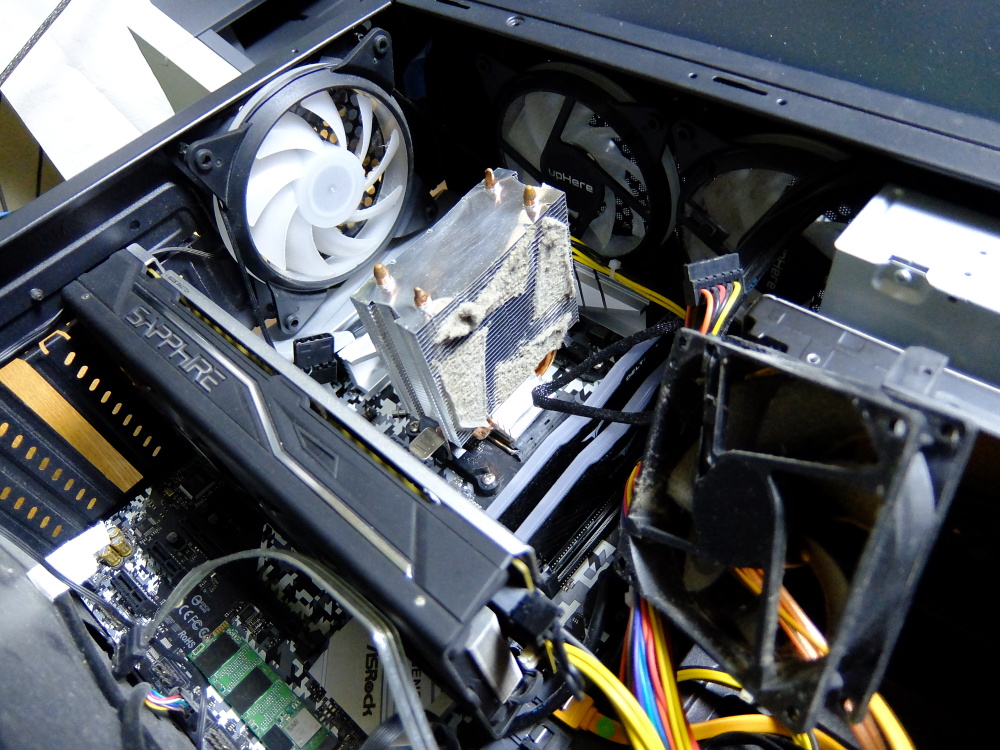

はじめは後付けのCPUクーラー「虎徹」を疑った。ケースを開けファンを外した。(この時ものすごい力が要った)。ヒートシンクは写真のようにほこりまみれ。ファンともども清掃したがPCからの音は変わらず。

そしてアプリで回転数を0にしても音は変わらず。

つまりこいつはシロだった…。

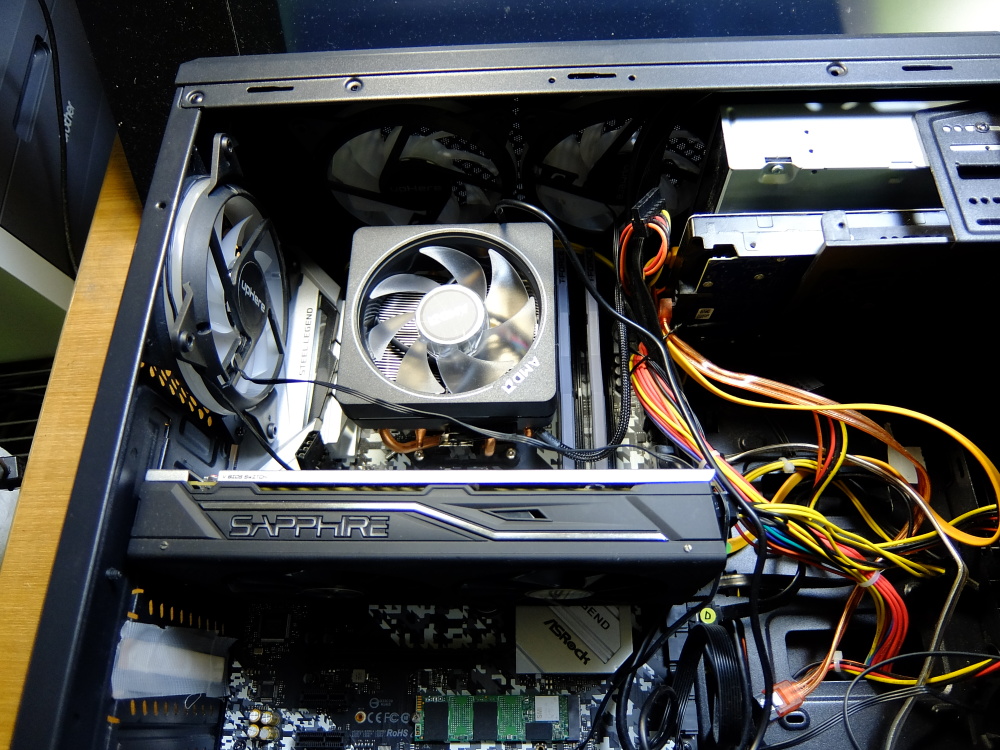

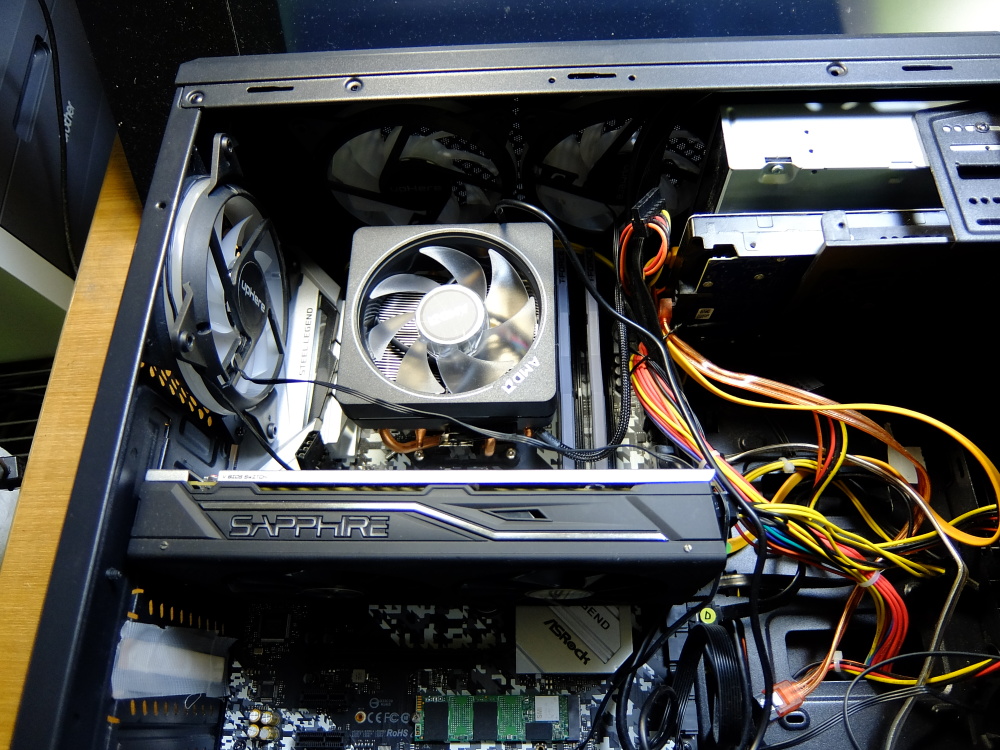

ついでにCPUクーラーを元々CPUについていたリテールクーラーに変える。

ほこりまみれ…

ほこりまみれ…

リテールクーラーに変えた

リテールクーラーに変えた

次に電源のファンを疑う。

これもほこりまみれだったので清掃した。そして単体で動かし無音であることを確認したが、PCからの音は変わらず。

…しまった。コレでもなかった。

ほこりまみれ

ほこりまみれ

コードが中から生えており、取捨選択できない

コードが中から生えており、取捨選択できない

ケースファンも全て清掃…しかし変わらず…。

→けっきょく爆音の原因はグラボのファンであると気づいた。

原因が分かるまでに右往左往した。初動で問題の切り分けをしなかったのが原因だな。

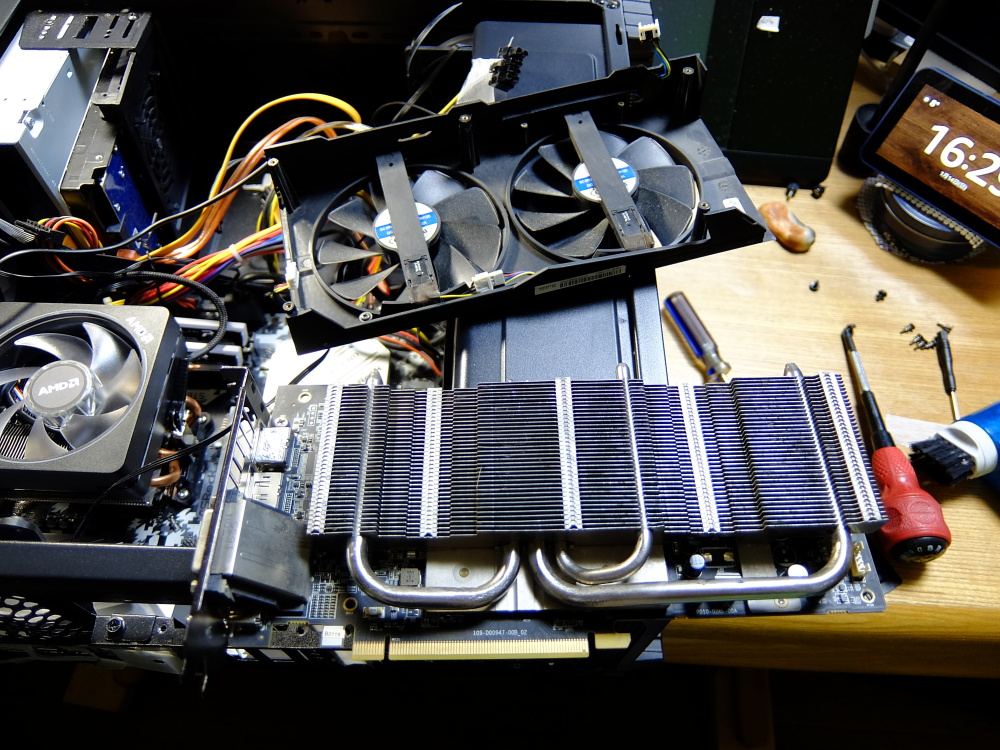

グラボのファンを清掃後も…やはり爆音は変わらず。グラボのアプリで回転数を見ると0になっている。どうやらグラボの回転数センサーが壊れたっぽい。これはグラボのファンを交換しても直らない感じだ。まぁ今使っているRX480も時代遅れも甚だしく、そろそろ限界だろう。グラボを物色し、メルカリでGTX1070を購入。

RX480 ヒートシンクでかい!

RX480 ヒートシンクでかい!

メルカリでGTX1070を購入。

メルカリでGTX1070を購入。

で、当初、故障と決めつけてしまい発注した電源とともに換装することにした。

まぁ元の電源はバックアップに使える。

さて、けっきょくほぼ組み立て直しのようになった。マザーボード周りからコネクタ類を差し直し。その際に力の加減を間違えて、メモリの取り付けコネクタを壊す。

まぁ4カ所のスロットのうち、ペアの位置をずらし対応。

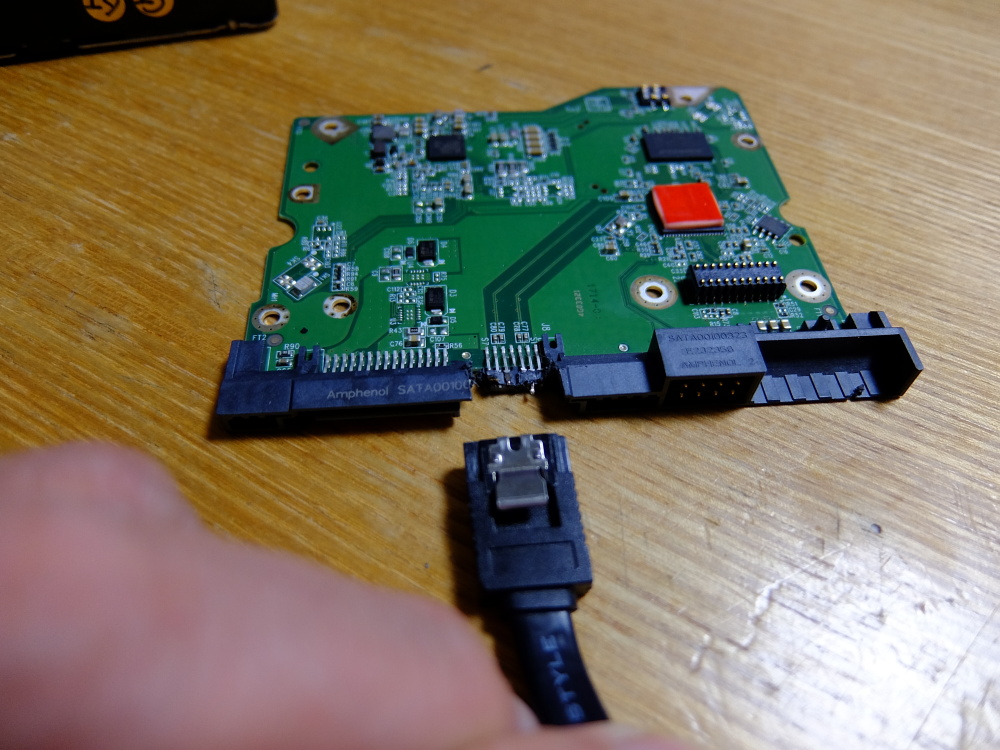

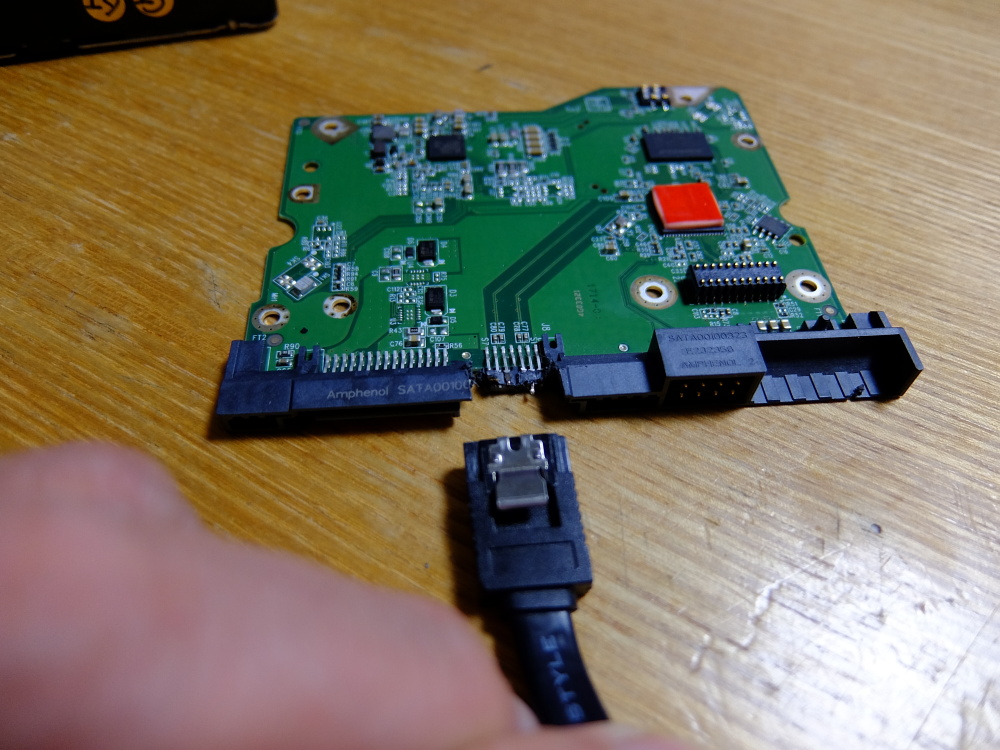

もう一カ所、HDDのSATAコネクタも破損してしまった。なんでもSATAコネクタは耐久回数50回とも言われ、壊れやすい部品らしい。

ダメージが大きかったのは、一番大きな6TBのHDDだったことだ。さらに悪いことにコネクタの破損だけではなく、HDD側のピンもろとも、もぎ取ってしまったこと。

バックアップを取るには大きすぎるHDDだったので、重要なファイル以外はバックアップがない。重要ファイル以外も諦めがたく、なんとか使える状態にしたい。

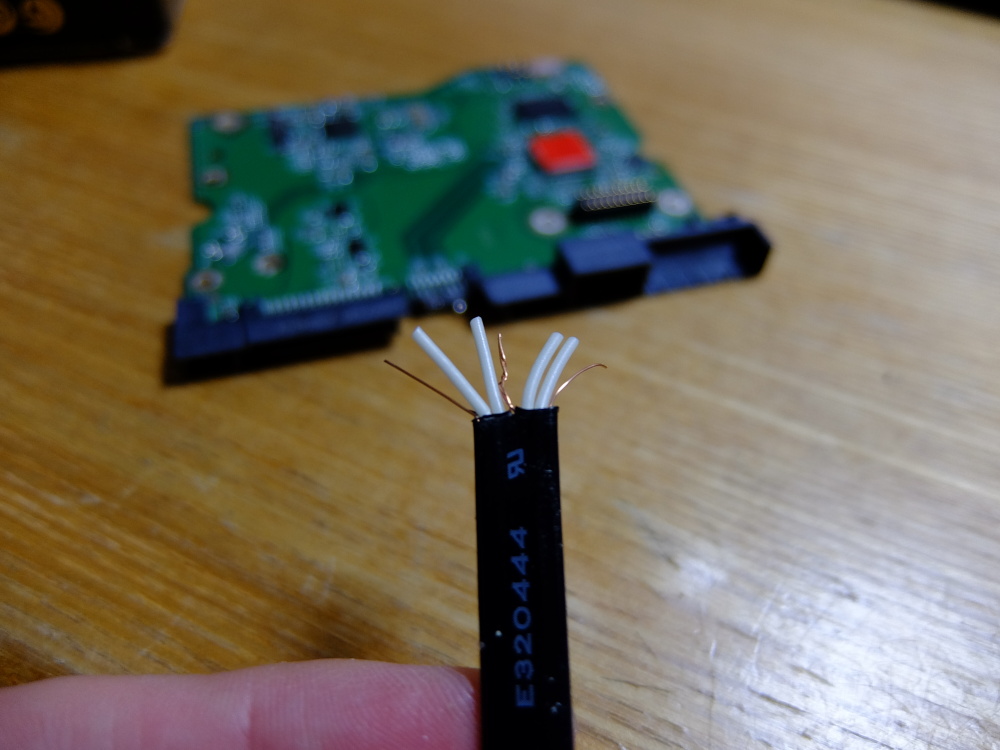

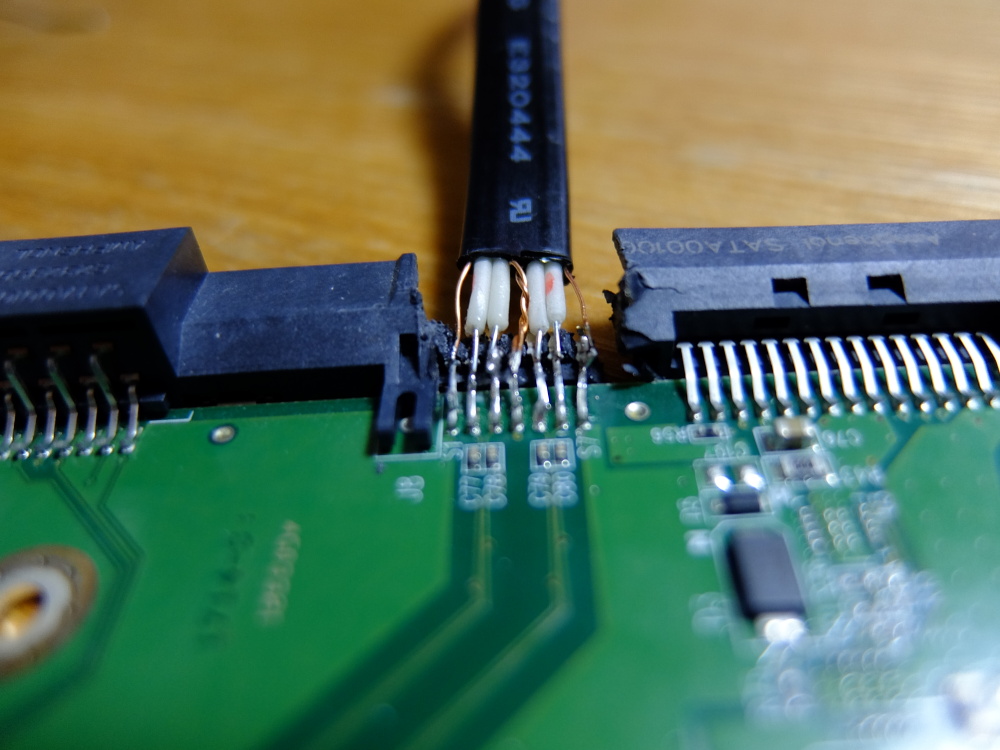

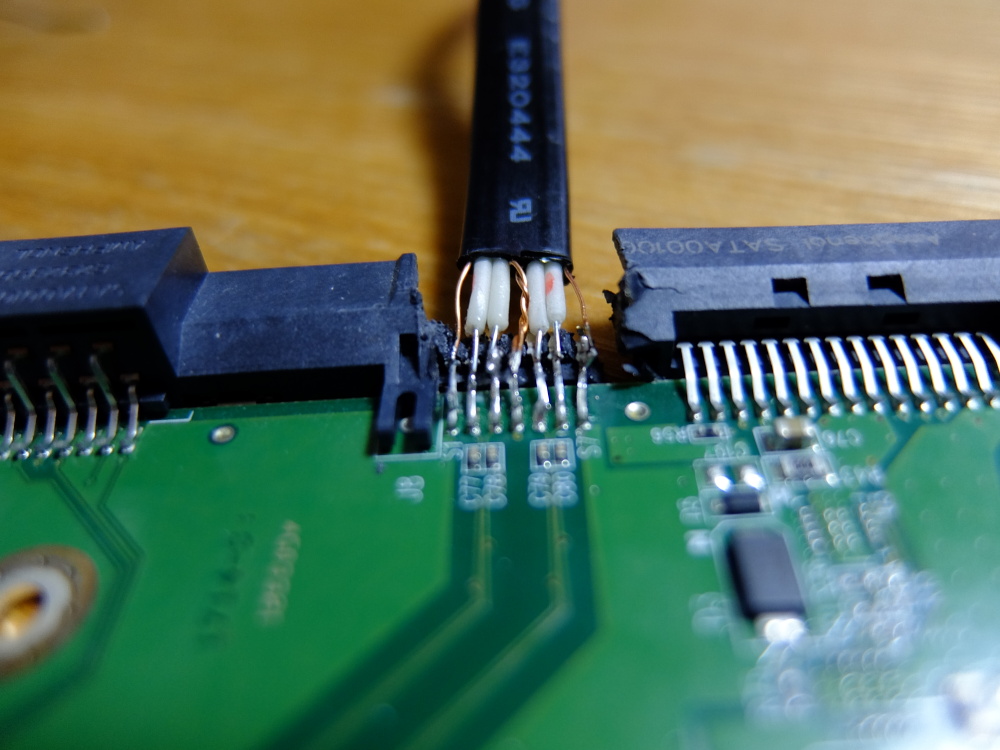

ネットの情報を元に、HDDの基板の端子7カ所にSATAケーブルを直付けすることにした。ハンダ付け作業は老眼にはツラかった。

L字コネクタごと折れてしまった

L字コネクタごと折れてしまった

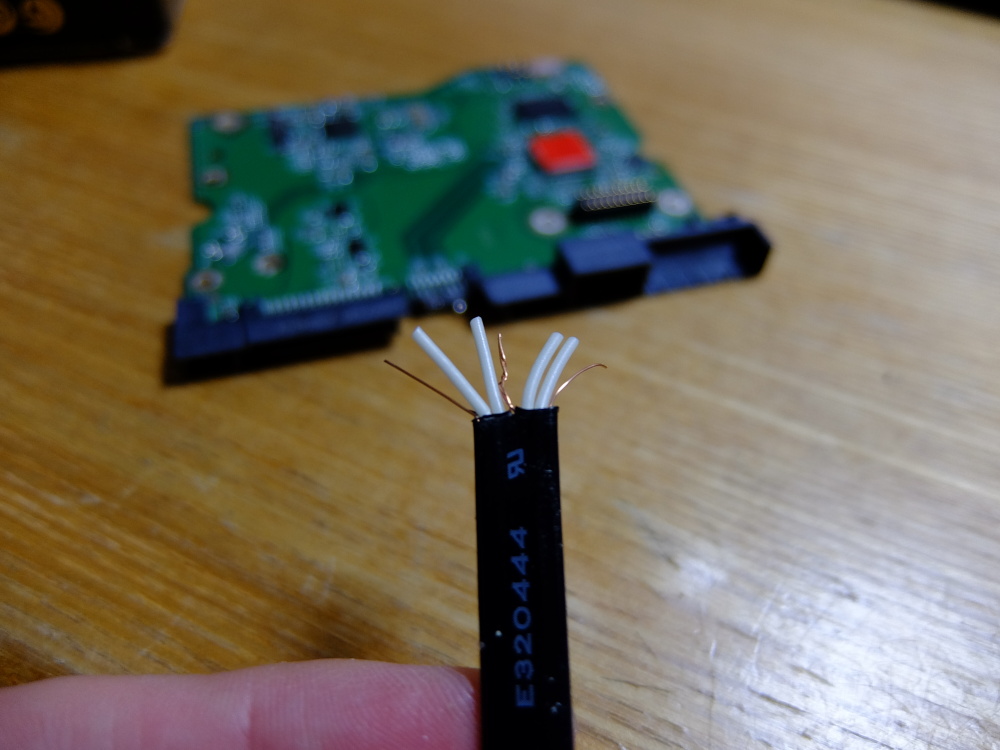

ケーブルを分解する

ケーブルを分解する

一本ずつ直付け(老眼にはツラい)

一本ずつ直付け(老眼にはツラい)

まぁ何とか動作はするように

まぁ何とか動作はするように

恐る恐るPCに接続。なんとか復活したものの、いつハンダが外れるか分からないので、激安6TBのHDDを買う。1.1万円なり。

休日一日かけてバックアップを取った。

爆音解消からPC清掃、パーツ入れ替え、さらには電子工作をするハメになったというお話でした。

電源7300円、グラボ11000円、HDD11000円 約3万円の出費である…(泣)

場所こそ違え、当時と同じ机にPC、マイク、複数のスマホを利用したカメラは変わっていない。

場所こそ違え、当時と同じ机にPC、マイク、複数のスマホを利用したカメラは変わっていない。